::::::

有緣千里.話音樂

主持人劉馬利

本集主題

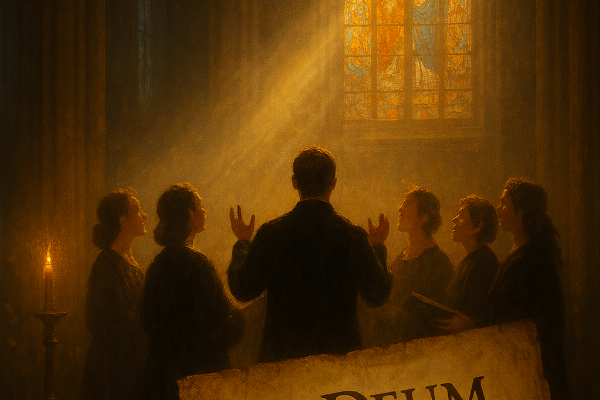

20250705|Te Deum 與 Hare Krishna:頌讚的聲音地圖 在本集節目中,我們將穿越十八世紀歐洲的教堂與王室,聆聽十首《Te Deum》作品如何在不同語境中讚美神聖、建構權力與記憶。從米蘭的清澈對位到巴黎的宮廷華麗,從拿破崙的加冕禮到莫札特的少年禮儀音樂,每一首都展現出頌讚如何成為歷史的聲音。

而在節目後段,我們將轉向印度,聆聽另一種靈性頌讚的形式——Hare Krishna Mahamantra。這段由「Hare Krishna Hare Krishna / Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama / Rama Rama Hare Hare」組成的咒語,源自《Kali-Saṇṭāraṇa Upaniṣad》,在十五世紀由 Chaitanya Mahaprabhu 推廣,並在二十世紀由 Srila Prabhupada 帶入西方世界。

這段咒語不僅是印度奉愛派(Bhakti)的核心實踐,也是一種靈性聲音的轉化力量。它透過集體吟唱(Kīrtan)、呼唱與回應的方式,讓參與者進入與神合一的狀態。在節目中,我們將探討:

「Hare」如何象徵神聖能量與慈悲(Radha 或 Hari)

「Krishna」與「Rama」如何代表喜悅與永恆幸福

為何這段咒語被視為「Kali Yuga」時代最直接的靈性通道

本集節目是一場跨文化的聲音旅程,從歐洲的禮儀頌讚到印度的靈性呼喚

本集內容

0705|Te Deum 與 Hare Krishna:頌讚的聲音地圖 在本集節目中,我們將穿越十八世紀歐洲的教堂與王室,聆聽十首《Te Deum》作品如何在不同語境中讚美神聖、建構權力與記憶。從米蘭的清澈對位到巴黎的宮廷華麗,從拿破崙的加冕禮到莫札特的少年禮儀音樂,每一首都展現出頌讚如何成為歷史的聲音。

而在節目後段,我們將轉向印度,聆聽另一種靈性頌讚的形式——Hare Krishna Mahamantra。這段由「Hare Krishna Hare Krishna / Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama / Rama Rama Hare Hare」組成的咒語,源自《Kali-Saṇṭāraṇa Upaniṣad》,在十五世紀由 Chaitanya Mahaprabhu 推廣,並在二十世紀由 Srila Prabhupada 帶入西方世界。

這段咒語不僅是印度奉愛派(Bhakti)的核心實踐,也是一種靈性聲音的轉化力量。它透過集體吟唱(Kīrtan)、呼唱與回應的方式,讓參與者進入與神合一的狀態。在節目中,我們將探討:

「Hare」如何象徵神聖能量與慈悲(Radha 或 Hari)

「Krishna」與「Rama」如何代表喜悅與永恆幸福

為何這段咒語被視為「Kali Yuga」時代最直接的靈性通道

本集節目是一場跨文化的聲音旅程,從歐洲的禮儀頌讚到印度的靈性呼喚

1. Giovanni Battista Sammartini (c.1700-1775) - Te Deum 2. Carl Heinrich Graun(1704–1759)– 約1745 3. Giovanni Battista Martini - Te Deum in D-major 4. Franz Xaver Richter(1709–1789)– 約1755 5. William Boyce(1711–1779)– 約1760 6. Johann Christian Bach(1735–1782)– 約1760 7. François Giroust(1737–1799)– 1782 8. Joseph Haydn(1732–1809)– 約1799 9. Giovanni Paisiello (1740-1816) - Te Deum pour le couronnement de l'Empereur Napoléon (1804) 10. Wolfgang A. Mozart(1756–1791)– 約1780–179

LIVE