::::::

有緣千里.話音樂

主持人劉馬利

本集主題

20250816 有緣千里˙話音樂 《主禱文》之1

「主禱文」——這段源自《馬太福音》的祈禱詞,歷經千年,被翻譯成無數語言,也被無數作曲家以不同音樂語法重新詠唱。從拉丁文的 Pater Noster 到德文的 Vater unser,再到英語的 The Lord’s Prayer,每一次語言的轉換,不只是文字的替換,更是音樂情感與結構的重塑。

本集內容

20250816 有緣千里˙話音樂 《主禱文》之1

「主禱文」——這段源自《馬太福音》的祈禱詞,歷經千年,被翻譯成無數語言,也被無數作曲家以不同音樂語法重新詠唱。從拉丁文的 Pater Noster 到德文的 Vater unser,再到英語的 The Lord’s Prayer,每一次語言的轉換,不只是文字的替換,更是音樂情感與結構的重塑。

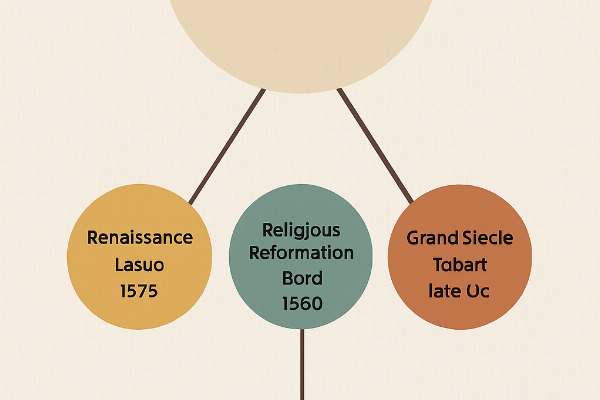

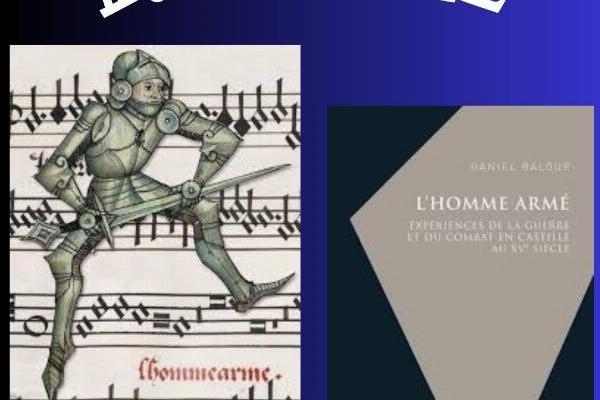

從格里高利聖歌的單聲部冥想,到文藝復興時期Josquin、Palestrina與Arcadelt的複音對位,再到英國宗教改革時期Sheppard以英語詠唱的親切旋律,每一首作品都映照出語言節奏與音樂語法的深刻互動。德語版本如Schütz與Bach,則展現出路德宗神學的嚴謹與情感張力,尤其Bach的管風琴前奏曲《Vater unser im Himmelreich》,更是神學與音樂結構的完美結合。

進入浪漫時期,Nicolai與Liszt將「主禱文」轉化為靈魂的獨白與音樂的情感探索。Liszt的《Pater Noster III》融合拉丁文的神聖性與浪漫主義的抒情性,展現祈禱不只是宗教儀式,更是個人靈性的深層對話。

【穿越古今、文明交會】

伊斯蘭音樂之中,能與《主禱文》相呼應,應屬Nasheed——一種以人聲為主、常無伴奏的宗教詠唱——則以簡潔旋律與靈性語言讚美真主(Allah)與先知穆罕默德(PBUH)。其旋律受古蘭經朗誦影響,抑揚頓挫之間,傳遞信仰的虔誠與心靈的寧靜。Nasheed雖與主禱文無直接文本關聯,卻在音樂語言與祈禱精神上,與基督教聖樂形成深刻的對照與共鳴。

本集節目精選十首主禱文作品,並延伸至Nasheed的靈性聲響,讓我們一同聆聽「願你的國降臨」如何在千百種音符中低語,也讓不同信仰的祈禱聲,共同編織出一場跨文化的音樂冥想。

1. Gregorian Chant(ca. 9th century)– Pater Noster 2. Josquin des Prez(c.1450–1521)– Pater Noster 3. John Sheppard(c.1515–1558)– The Lord's Prayer 4. Jacques Arcadelt(c.1507–1568)– Pater Noster 5. Giovanni Pierluigi da Palestrina(c.1525–1594)– Pater Noster 5vv 6. Jacobus Handl (Gallus)(1550–1591)– Pater Noster 7. Heinrich Schütz(1585–1672)– Vater unser, 8. Johann Sebastian Bach(1685–1750)– Vater unser im Himmelreich, BWV 636 9. Otto Nicolai(1810–1849)– Pater Noster, Op. 33

LIVE